一人ひとりに向き合うことで気づく子どもたちの「やりたい」気持ち

京王キッズプラッツで6年間働いている保育士に話を聞きました。

お話を伺った先輩

京王キッズプラッツ 保育士

子どもたちから学び、より良い保育を模索する

以前は別の保育園に勤務していましたが、より子どもたちとじっくり向き合える環境を求めて、京王キッズプラッツへ転職しました。今の園に勤務し、6年目を迎えます。

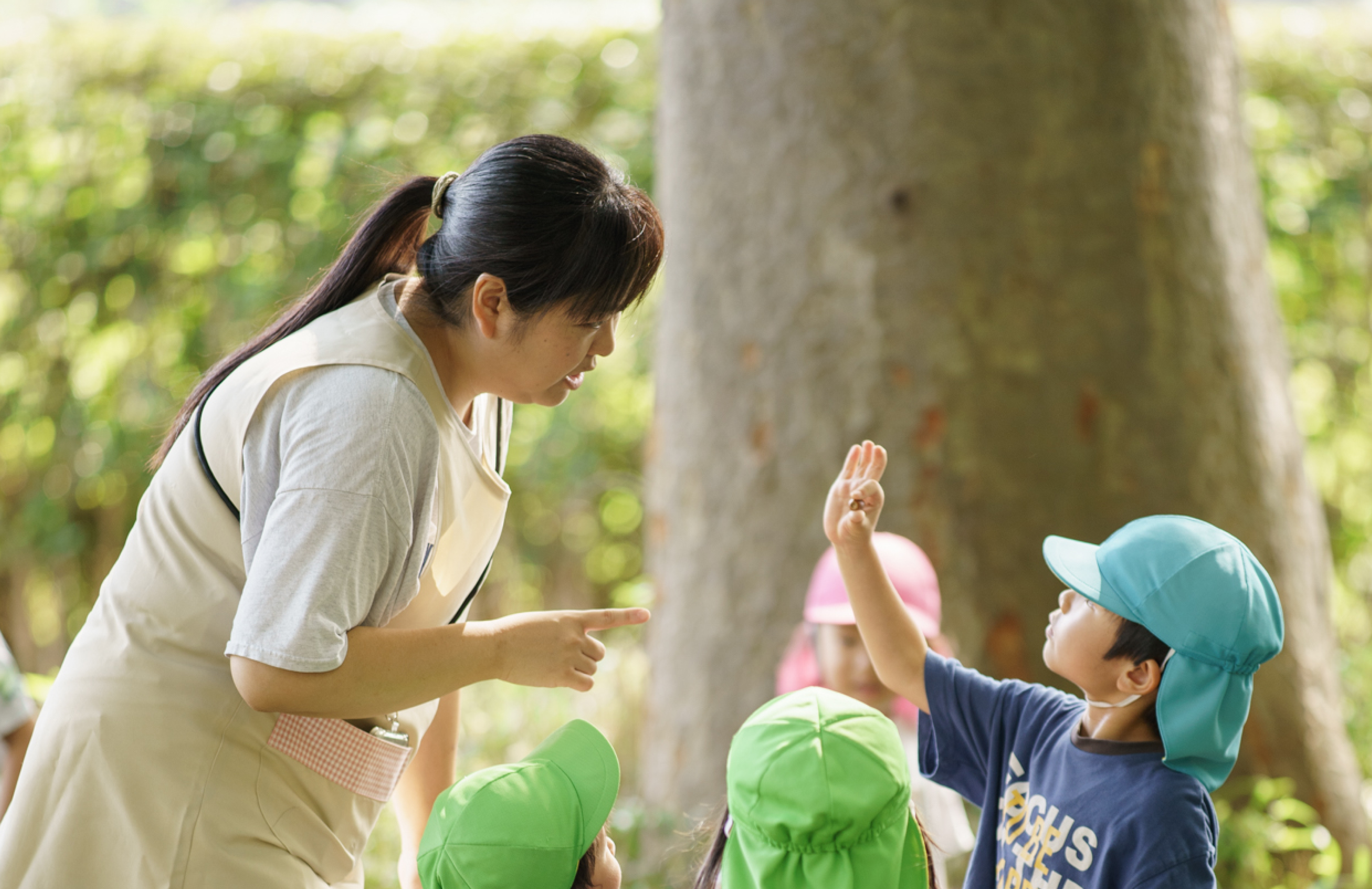

私は、一人ひとりの子どもたちと丁寧に接し、じっくりと向き合うことを大切にしています。それは京王キッズプラッツの「ぬくもり保育」の理念にも通じると感じています。子どもたち一人ひとりと向き合うことで、子どもたちの「やりたい」という気持ちに気づくことができるのです。

例えば、坂を登る遊具の前で登れずにいる子どもがいるとき、手を引いて誘導するのではなく、そっと背中に手を添えるだけでも安心して登ることができます。子どもの気持ちに寄り添い、過剰に手をださず、そっとそばで支えたり、必要な援助をする。そうやって子どもたちの主体性を尊重した保育を心がけています。

保育をしていると、子どもたちから学ぶことがたくさんあります。子どもたちの振る舞いから、自分たちの保育のあり方を見つめ直し、学ぶ機会も多いです。同僚保育士との何気ない会話から、子どもたちの行動のきっかけや原因をみんなで考え、より良い保育を模索することもあります。ある時、2歳児のAちゃんがお部屋の壁を蹴っていた時に、Bくんが遠くから「Aちゃん!」と大きな声で注意をしていました。その姿を見て、保育者が側に行き「Aちゃん、壁はどんどんしないで欲しいな。」とそっと伝えるようにしました。すると、数日後、同じように壁を蹴るAちゃんの元にBくんが近づくと「ドンドン、のんのん」と優しく止めてくれたのです。キッズプラッツのぬくもり保育のひとつ「言葉は投げない、手渡す保育」とはまさにこの事だと実感した瞬間でした。そんなふうに日常のやり取りの中にこそ、保育の改善のヒントがあるという視点を常に持ち、職員間で共有し話し合うようにしています。それも一人ひとりの子どもたちに寄り添い、職員同士がコミュニケーションをとれる余裕があるからできることだと思っています。

「どうしてだろう?」を大切にしながらの保育

京王キッズプラッツは、職員間の仲が良く、意見を出しやすい雰囲気があります。同僚の保育士やパート職員の方々ともフランクに意見交換ができるため、チーム全体で子どもたちを見守ることができています。これは働く上での安心感につながっています。京王キッズプラッツに入ったばかりの頃は、まだ保育士としての経験も浅く、悩むことも多かったのですが、子どもたち一人ひとりと丁寧に関われる環境と、話を聞いて向き合ってくれる先輩がいたことで、少しずつ自信が持てるようになりました。その先輩に「自分なりにできるようになったよ」と伝えられるようになりたいという思いが、今の自分のモチベーションになっています。

気持ちに余裕がないと、どうしても「なんで、こうしてくれないの?」と大人の都合を押しつけてしまいがちですが、子どもの行動にも「意味」がありますよね。ゆったり一人ひとりと向き合う保育ができると、その子の立場になって「なんでだろう」と考え、その子の気持ちをくみとることもできますし、子どもたちの「やりたい!」という気持ちや「なんで?」という好奇心にもじっくり向き合えます。

それは一緒に働く職員に対しても同じです。「そういう考えもあるね」と受け入れられる余裕も生まれるし、いい意味で肩の力を抜いて過ごすことができるんです。何よりも「なんでだろう?」と思えることは楽しく、それがやりがいにもなっています。

オンオフの切り替えができることで生まれる気持ちの余裕

仕事とプライベートの切り替えができることも、子どもたちと向き合う上では大事なことだと感じています。京王キッズプラッツは持ち帰り仕事やサービス残業は禁止ですし、休暇制度がしっかりしていて、オフの時間にしっかり休息とリフレッシュができています。

子どもたちのかわいさに癒やされたり、「なんで?どうして?」というキラキラとした好奇心に刺激され、自分の考えも一新されます。子どもたちから学びながら、同じ志の職員と一緒に子どもたちの好奇心や「やりたい」気持ちにより添える保育をこれからも目指していきたいと思います。